-

Catania - Salute Mentale in Sicilia: Incontri per Migliorare il Budget di Salute

-

SIRAMUSE: Il Nuovo Museo Multimediale di Siracusa

-

"Crisi di nervi. Tre Atti Unici" di Čechov a Catania: Un Successo Firmato Peter Stein

-

Messina - Ponte sullo Stretto: La Lega risponde a Renzi

-

Motorismo - Catania: corsi gratuiti per ufficiali di gara Aci Sport

-

Palermo - Sanità a Trapani: la sospensione di Croce non basta, servono soluzioni concrete

-

Palermo - Sanità siciliana in crisi: Asp di Palermo senza direzione da oltre 60 giorni

- Dettagli

- Categoria: Cultura Arte Beni Culturali

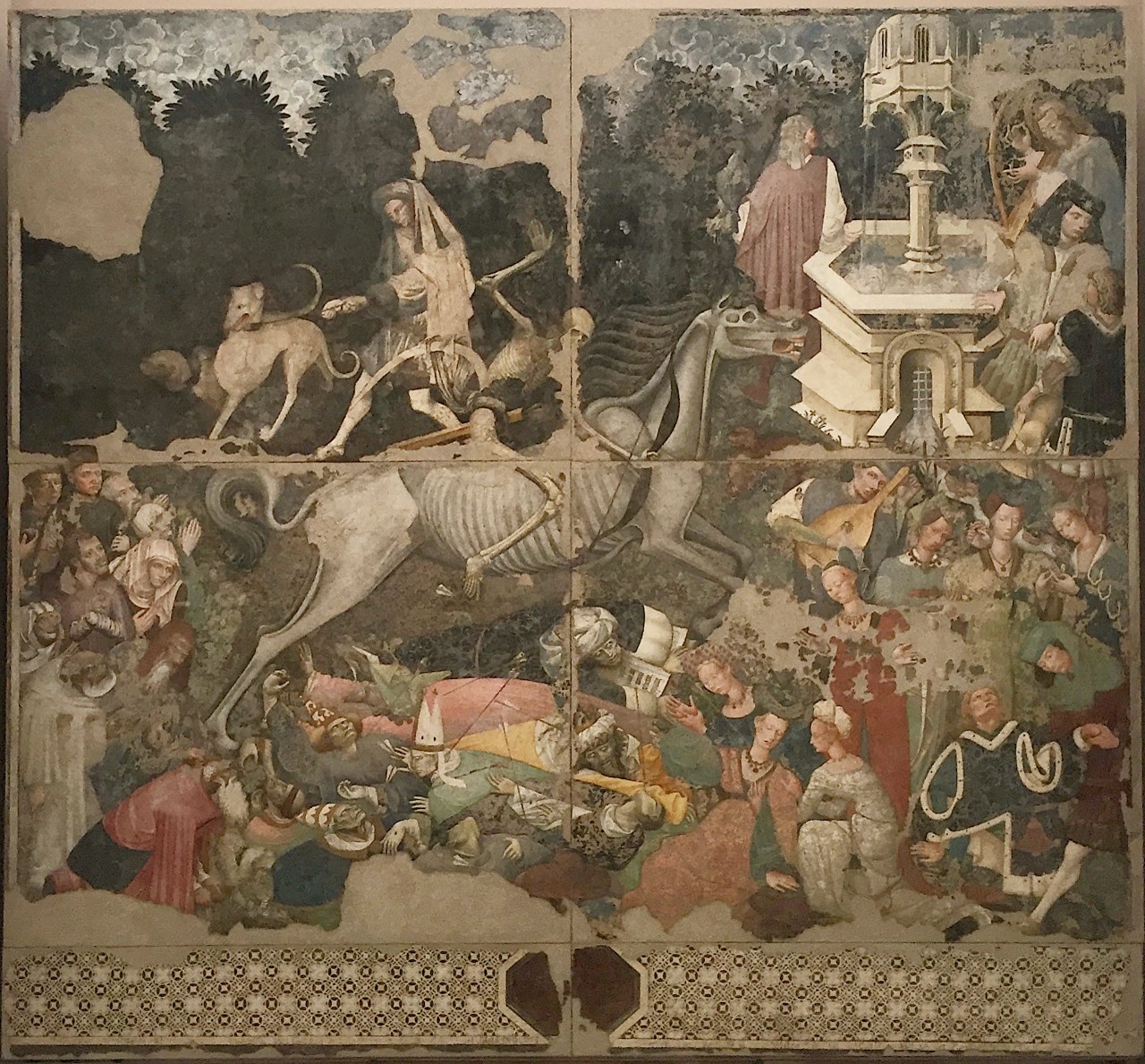

Il Trionfo della morte di Palermo: un’immagine ancora attuale

Una delle opere siciliane più celebri che nel tempo ha sempre attirato l’attenzione degli studiosi e l’apprezzamento del grande pubblico è sicuramente l’affresco del Trionfo della morte oggi conservato presso la Galleria regionale di Palazzo Abatellis di Palermo. L’opera proviene da Palazzo Sclafani, un edificio storico medievale, situato in Piazza della Vittoria a Palermo, non lontano dalla Cattedrale e da Palazzo dei Normanni, fatto costruire dal conte Matteo Sclafani negli anni ’30 del Trecento e poi trasformato nel Quattrocento in «Ospedale Grande» su volontà di Alfonso V d’Aragona. L’esecuzione del grande affresco si deve proprio al cambio di destinazione del palazzo e per questo oggi si ritiene generalmente che la cronologia vada fissata dopo la fine dei lavori di restauro e di adattamento ad ospedale e cioè negli anni ’40 del Quattrocento.

grande pubblico è sicuramente l’affresco del Trionfo della morte oggi conservato presso la Galleria regionale di Palazzo Abatellis di Palermo. L’opera proviene da Palazzo Sclafani, un edificio storico medievale, situato in Piazza della Vittoria a Palermo, non lontano dalla Cattedrale e da Palazzo dei Normanni, fatto costruire dal conte Matteo Sclafani negli anni ’30 del Trecento e poi trasformato nel Quattrocento in «Ospedale Grande» su volontà di Alfonso V d’Aragona. L’esecuzione del grande affresco si deve proprio al cambio di destinazione del palazzo e per questo oggi si ritiene generalmente che la cronologia vada fissata dopo la fine dei lavori di restauro e di adattamento ad ospedale e cioè negli anni ’40 del Quattrocento.

Ma cosa rappresenta? Nell’opera si illustra la macabra scena della morte nelle sembianze di uno scheletro che a cavallo, anch’esso minaccioso e ossuto, fa impietosamente strage con arco e frecce di donne e uomini, senza distinzione: anzi, ad apparire effettivamente colpiti sono nobildonne e nobiluomini, ma anche esponenti della classe politico-religiosa. Tutto questo a significare, in funzione di un insegnamento morale, che neanche i più potenti hanno possibilità di scampo di fronte alla morte, la quale rimane implacabile per tutti e piuttosto si accanisce sui superbi, sui privilegiati prepotenti e sui profittatori. Questo programma iconografico si lega ad una tradizione medievale che attraverso queste rappresentazioni voleva ad un tempo esprimere tutto il biasimo nei confronti dei beni materiali mettendone in risalto la vanità ed esaltare invece la preghiera, la devozione e la vita contemplativa. Rappresentazioni simili si trovano ad esempio a Firenze, a Siena, a Subiaco, ma sicuramente quella più nota la si può osservare nel Camposanto di Pisa a opera di Buffalmacco che, un secolo prima rispetto all’affresco di Palermo, al Trionfo della morte affianca tra le altre scene un Giudizio universale, così come pure succederà a Palazzo Sclafani: anche la giustizia è un tribunale puntuale per tutti e non risparmia nessuno.

Nel nostro caso però il Giudizio universale non si è conservato perché andato distrutto nel 1713 e neanche il nome del suo autore si conosce. Eppure doveva trattarsi di un pittore dotato, forse borgognone, capace sia di descrivere i dettagli degli abiti, dei gioielli e dello spazio in cui si dispongono le figure, sia di restituire la forza espressiva di quanti assistono all’episodio e di quanti vi rovinano: l’atmosfera che si respira è sospesa quanto lo sguardo dei visitatori che oggi frequentano la Galleria di Palazzo Abatellis e osservano l’opera dall’alto dell’affaccio previsto su di essa nel 1953 dall’allestimento geniale di Carlo Scarpa. Ma lo stesso effetto di sospensione aleggia sui giorni che viviamo oggi e l’inesorabile memento mori di cui si fa espressione l’affresco non può non farci cogliere tutta la sua attualità. Come scriveva Libero De Libero a esordio del suo libro sul Trionfo della morte nel 1958, riferendosi ai fatti dei suoi anni, «il nostro tempo è tale che memento mori non è nemmeno una citazione di buon gusto» e oggi questo pensiero lo capiamo bene: le tristi notizie che ci arrivano da tutto il mondo per la situazione pandemica ci inducono istintivamente a implorare una tregua e ad allontanare da noi l’idea della morte. Ma se oggi quell’affresco a Palazzo Abatellis può dirci ancora qualcosa e può quindi conservare in qualche modo la funzione di ammonimento per la quale è stato realizzato, direi senz’altro che il messaggio consisterebbe in un invito alla riflessione sul nemico che tutti noi, allo stesso livello e con gli stessi mezzi, stiamo combattendo e ad una collettiva e solidale collaborazione per evitare che quella morte trionfi ancora.

Emiliano Riccobono